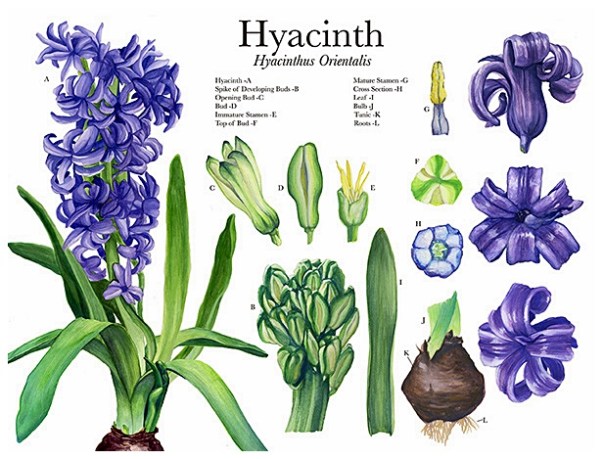

<Anche tu, figlio di Amicla, saresti stato posto in cielo da Febo, se l’avverso destino gli avesse permesso di farlo. Pur nel modo concesso, tu sei tuttavia eterno: ogni volta che la primavera allontana l’inverno e Ariete succede ai piovosi Pesci, ogni volta tu in fiore rinasci sulla verdeggiante zolla. Nessuno più di te fu amato da mio padre, e Delfi, posta al centro del mondo, rimase senza il suo nume tutelare, finché lungo l’Eurota e a Sparta priva di mura, volle soggiornare il dio. Più nulla gli importava della cetra e delle frecce: dimentico di sé stesso, non disdegnava di portare reti, di custodire i cani, di accompagnarti per le balze di monti impervi, alimentando con la lunga intimità la sua passione.

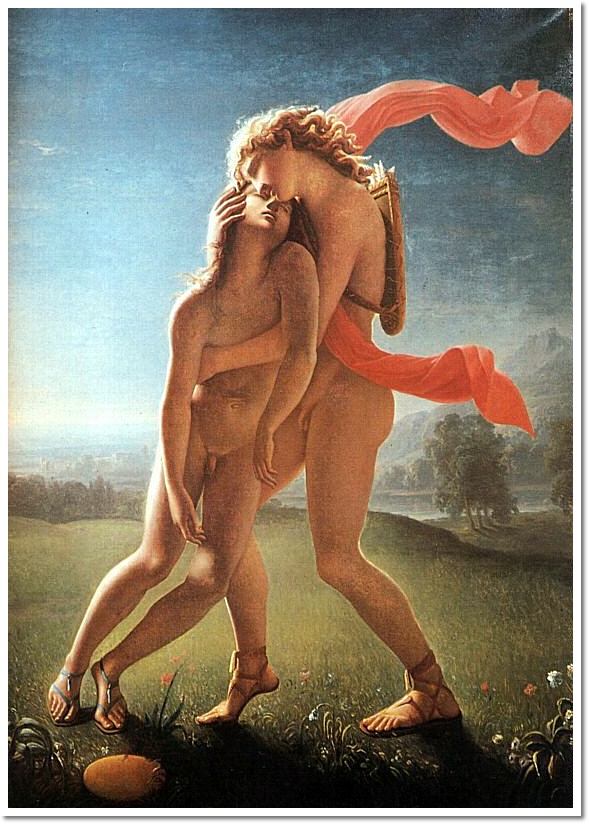

Già Titano é a mezza strada tra la notte ormai trascorsa e quella in arrivo, a uguale distanza tra l’una e l’altra: Febo e Giacinto si spogliano e, lucenti dopo essersi spalmati con il pingue olio, danno inizio a una gara di lancio col disco. Per primo Febo, dopo averlo soppesato, lo scaglia nell’aria, irrompendo nel cielo e squarciando le nubi attraversate. Solo dopo lungo tempo ricade il peso sulla dura terra, mostrando quanto può la destrezza unita alla forza. Sùbito, spinto dal gusto del gioco, senza ragionare, il fanciullo del Tènaro corre a raccogliere il disco; ma la durezza del suolo fa rimbalzare il disco, caduto dal cielo, proprio contro il tuo volto, o Giacinto. Impallidisce il ragazzo e accanto a lui il dio, che sorregge il corpo abbattuto e cerca in qualche modo, tamponando la brutta ferita, di farti rinvenire, di trattenere la fuggevole vita con impacchi d’erbe. Ma non c’è arte che giovi e che sia rimedio per quella ferita.

Come quando qualcuno in un giardino irriguo calpesta papaveri, viole o gigli sui lunghi, gialli steli, e sùbito -persa ogni freschezza, essi appassiscono, reclinando languido il capo, e volgono, incapaci di reggersi, la corolla verso il suolo, così il volto del morente si piega e il collo, privo di vigore e ormai per lui un peso insopportabile, gli cade sulla spalla. “Tu mi fuggi, o figlio di Ebalo, privato dei tuoi anni giovanili” dice Febo, “ed io vedo questa tua ferita che mi accusa. Tu sei il mio dolore e il mio rimorso. Colpevole della tua morte è la mia destra, io ti ho ucciso. Ma è una colpa la mia? Sempre che si possa chiamare colpa l’aver giocato, o l’averti amato. Oh, se potessi almeno rinunciare alla vita e morire con te. Ma poiché la legge del fato me lo vieta, sempre nel cuore ti avrò e sulle mie labbra per sempre sarai. Ti celebreranno i miei canti e il suono della mia lira e in te, rinato fiore, porterai scolpiti i miei lamenti. Verrà poi un giorno che anche un eroe senza pari a te si unirà in questo fiore, mostrando sui petali il suo nome.” Mentre con cuore aperto Apollo dice queste cose, il sangue, che sparso al suolo ha tinto di rosso l’erba, cessa di esser sangue. Ecco spuntare un fiore più vivido della porpora di Tiro, prendendo la forma che hanno i gigli, ma purpureo è il suo colore, mentre argenteo è quello del giglio. Non ancora pago è Febo, autore di questo onore a Giacinto, e di propria mano, sulle corolle incide il suo lamento; AI AI, sono scritte sul fiore le lettere tristi. Sparta non si si sente sminuita per aver dato i natali al fanciullo e ancor oggi l’onora: ogni anno tornano le feste di Giacinto, che per tradizione si celebrano con solenni processioni.>

(Ovidio, Le Metamorfosi, Libro X)

1 pensiero su “Fiori di primavera. Il Giacinto”